La fine dell’homo faber. Liberi dal lavoro. Un breve saggio di Maurizio Ferraris. «Chi prenderà il posto dell’homo faber. Forse l’homo sapiens? È correre troppo. Niente della nostra esperienza ci conforta su questo punto, e consigliare a un rider soppiantato da un drone di riciclarsi in un lavoro creativo sarebbe una freddura di cattivo gusto: tanto varrebbe consigliargli di sostituire il pane con le brioche».

La fine dell’homo faber

Il testo è stato presentato a “Ethos. Festival dell’etica pubblica” ( Roma 6-8 maggio 2022), e pubblicato su LaStampa del 7 maggio 2022.

Quest’anno il primo maggio si è focalizzato su casi individuali e tragici, le morti sul lavoro, che dipendono dalla morte del lavoro, non più fenomeno di classe e di massa, ma frammentato tra individui, particolarmente indifesi e precari. Perché a parità di funzioni una macchina è sempre più conveniente dell’umano: non si stanca, non ha fame, non ha diritti e non muore. Le morti sul lavoro sono dunque una condizione destinata a scomparire, non si sa quando, visto che la storia e soprattutto la geografia hanno tempi lunghi, ma con una ragionevole certezza, visto ciò che è avvenuto sin qui. Se mio padre risorgesse a Torino oggi, concluderebbe che i torinesi hanno smesso di lavorare: la città che durante le canoniche ore di lavoro era deserta oggi è piena di gente apparentemente oziosa intenta a contemplare dei piccoli schermi e scribacchiarci qualcosa. E il suo stupore sarebbe pari a quello che gli esploratori provavano nei confronti dei nativi ai tempi delle scoperte geografiche: li descrivevano come fannulloni dediti a godere dei doni della natura perché erano in gran parte dei cacciatori-raccoglitori, ossia degli scioperati agli occhi di europei calati nel mito dell’homo faber. Un mito antico, e che alle nostre latitudini va oggi scomparendo. Leggi di più

Completate la scheda di lettura che vi proponiamo.

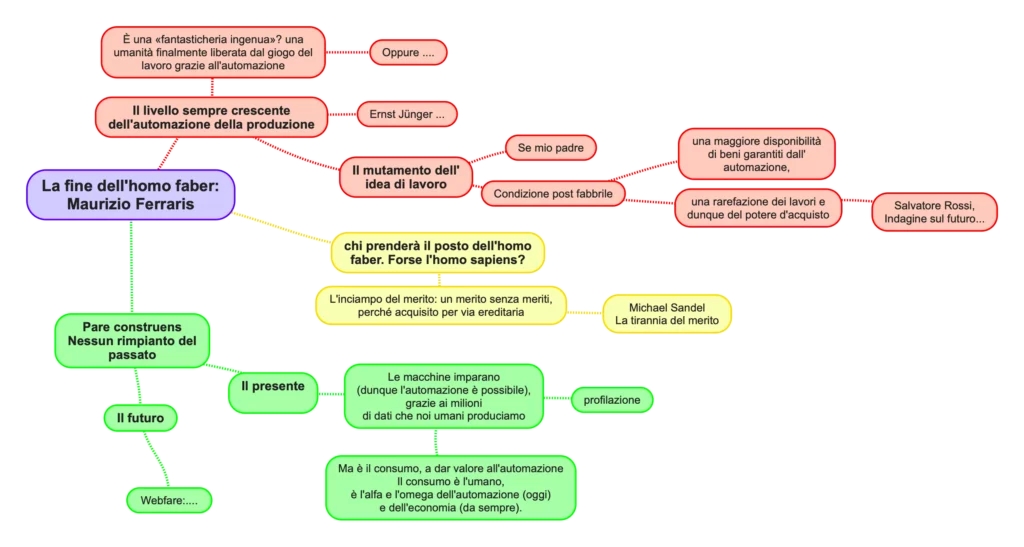

- Info sull'articolo, titolo, autore, dove e quando pubblicato. - Riassunto. Maurizio Ferraris affronta il tema della trasformazione del lavoro e l'impatto dell'automazione sulla società. Riflette sul fatto che le morti sul lavoro sono destinate a finire grazie all'automazione. Le macchine liberano dalla fatica gli umani e sono più convenienti degli esseri umani stessi in termini di efficienza e costo. È finita l'epoca dell'homo faber. «Se mio padre risorgesse a Torino oggi, concluderebbe che i torinesi hanno smesso di lavorare: la città che durante le canoniche ore di lavoro era deserta oggi è piena di gente apparentemente oziosa intenta a contemplare dei piccoli schermi e scribacchiarci qualcosa. E il suo stupore sarebbe pari a quello che gli esploratori provavano nei confronti dei nativi ai tempi delle scoperte geografiche: li descrivevano come fannulloni dediti a godere dei doni della natura perché erano in gran parte dei cacciatori-raccoglitori, ossia degli scioperati agli occhi di europei calati nel mito dell'homo faber». Questo mutamento ha però anche conseguenze problematiche: l'automazione libera dalla fatica, ma sempre più lavoratori si trovano in una maggiore precarietà occupazionale, il che genera una diminuzione del loro potere d'acquisto. L'autore spiega che il grande obiettivo per l'umanità in questa nuova epoca post-industriale dovrebbe essere una redistribuzione equa del reddito generato dall'automazione. Cita il saggio di Salvatore Rossi (già direttore generale della Banca d'Italia) all'inizio di Indagine sul futuro, 2022, Laterza: «Occorre un dispositivo che distribuisca istantaneamente ed equamente il sovrappiù di reddito di tutta l'economia, prodotto grazie all'automazione, a tutti i partecipanti al gioco economico». Tuttavia, Ferraris riconosce che raggiungere questo obiettivo (Il Graal lo chiama) non sarà facile e che le soluzioni proposte non sono ancora alla portata. Ad esempio, suggerire a un lavoratore sostituito da un drone di reinventarsi come lavoratore creativo sarebbe inefficace e insensibile. Siamo a «l'incipit di una transizione con cui conviene confrontarsi chiedendosi, prima di tutto, chi prenderà il posto dell'homo faber. Forse l'homo sapiens? È correre troppo. Niente della nostra esperienza ci conforta su questo punto, e consigliare a un rider soppiantato da un drone di riciclarsi in un lavoro creativo sarebbe una freddura di cattivo gusto: tanto varrebbe consigliargli di sostituire il pane con le brioche». Inoltre, passare dal lavoro manuale e ripetitivo a quello intellettuale e creativo crea ulteriori disuguaglianze legate al merito, il che rende difficile una vera uguaglianza di opportunità. L'autore aggiunge una considerazione sul tema del consumo: a)le macchine imparano perché gli umani le riempiono di info (web); b)ciò che non può essere automatizzato è il consumo. Dunque bisogna sostenere l'automazione e sostenere il consumo(«gli inestimabili vantaggi economici della profilazione»): «il consumo, ossia l'umano, è l'alfa e l'omega dell'automazione (oggi) e dell'economia (da sempre)». L'autore suggerisce che una soluzione possibile potrebbe essere un "Webfare" o un Welfare digitale, in cui il valore prodotto dall'umanità attraverso la registrazione delle sue attività online venga redistribuito in modo equo. Questa redistribuzione dovrebbe essere gestita da organizzazioni intermedie come banche, sindacati e cooperative, piuttosto che dallo Stato. L'autore propone anche l'utilizzo delle leggi europee per richiedere dati alle piattaforme commerciali anziché denaro, in modo da consentire una redistribuzione più equa delle risorse.

Osservazioni

Cita Ernst Junger e Michel Foucault

Ernst Jünger «vaticinava l’imminenza dell’epoca dell’universale lavoratore, partendo dall’esperienza della guerra di materiali che aveva trasformato lo stesso mestiere delle armi in un lavoro industriale».

Trent’anni dopo, Foucault aveva fatto scalpore profetizzando la morte dell’uomo, che ovviamente non è avvenuta.

Cita la celebre frase attribuita a Maria Antonietta.

Critica quello che definisce il mito del merito. Cita Michael Sandel, filosofo americano, (La tirannia del merito, Feltrinelli 2021): il tentativo di porre rimedio, con la cultura, alle differenze naturali tra gli umani si traduce in una differenza ancora più insopportabile.

In definitiva però, cosa propone? Di ridistribuire la ricchezza generata nel web attraverso non lo stato ma istituzioni private come banche, sindacati, cooperative…

Ma come? e soprattutto: ma cosa? le info che andiamo depositando nel web diventano preziose quando sono tutte insieme: è questo che consente alla macchine di imparare. Come si potrebbe dunque avere redistribuzione della ricchezza se non tassando in modo significativo le grandi piattaforme? E tassare è attività dello Stato!

Altro di Maurizio Ferraris, professore di filosofia teoretica all’Università di Torino. Altre notizie su Wikipedia

Su ItalianaContemporanea:

_________________________

In alternativa completate la mappa mentale che vi proponiamo. Cliccateci sopra per ingrandire.